Das Warenhaus im Herzen der Stadt

Kirchstraße 1

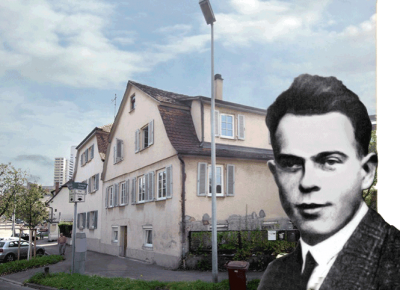

Historisches Bild Kirchstraße 1/1 (Stadtarchiv Ludwigsburg), Gleiche Stelle 2010

Historisches Bild Kirchstraße 1/1 (Stadtarchiv Ludwigsburg), Gleiche Stelle 2010

Wer die LB Bank Ecke Wilhelm-/Kirchstraße in Ludwigsburg betritt, um an den Bankautomaten seine Bankgeschäfte zu erledigen, befindet sich am Ort des einstigen jüdischen Warenhauses «Gebrüder Grumach Nachfolger».

Jahrzehntelang haben die Ludwigsburger beim «Grumach» Textil-und Haushaltswaren eingekauft. Der Verkauf des Ladengeschäfts Ende 1938 war das Resultat jahrelanger Repressalien gegenüber dem jüdischen Inhaber Salomon Kaufmann und seiner Familie.

Karl Kochmann hatte 1891 die Firma «Gebrüder Grumach Nachfolger» übernommen. Er konnte das zuvor in Konkurs geratene Geschäft erfolgreich betreiben. Seit Juli 1900 war das Sortiment stark erweitert, so dass es als Warenhaus eingetragen werden konnte.

Zum 1. Juli 1903 verkaufte Karl Kochmann das Geschäft an Valentin Schachner und Salomon Kaufmann. Karl Kochmann zog mit seiner Familie nach Berlin.

Salomon Kaufmann war der erste aus der Familie Kaufmann, der 1903 aus Binau/Baden nach Ludwigsburg kam. Er war am 10. Januar 1876 als Sohn des jüdischen Handelsmannes Josef Kaufmann und seiner Frau Eva geb. Götter geboren. In Binau hatte es seit Anfang des 18. Jahrhunderts eine jüdische Gemeinde mit eigener Synagoge, jüdischer Schule, einem rituellen Bad und jüdischem Friedhof gegeben. Die Gemeinde gehörte zum Rabbinat Mosbach.

Die jüdischen Familien lebten überwiegend vom Viehhandel, bevor viele von ihnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Dörfer verließen und in den Städten bessere Berufs- und Geschäftsbedingungen fanden.

So zogen dann später auch die drei Neffen Salomon Kaufmanns nach Ludwigsburg. Julius gründete die Sportschuhfabrik Kaufmann & Cie., Hermann war Handelsvertreter, Max arbeitete bei seinem Bruder Hermann. Salomon Kaufmanns Nichte Selma wurde die Frau des Dentisten Hans Friedrich Wolf, der in Ludwigsburg seine Praxis hatte.

Valentin Schachner, der Geschäftspartner Salomon Kaufmanns, stammte vermutlich aus dem Allgäu; im Weiteren würde wichtig sein, dass er kein Jude war. Er lebte später in Reutlingen und Rosenheim/Oberbayern. Salomon Kaufmann und Valentin Schachner gründeten nach der Übernahme des Warenhauses eine oHG.

1904 heiratete Salomon Kaufmann die 22jährige Bertha Rosenfelder aus Gunzenhausen. Sie war die Tochter des Levi Rosenfelder, Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts, und seiner Frau Therese geb. Herzog.

Im März 1905 kam in Ludwigsburg das Töchterchen Elfriede zur Welt. Es starb, erst zweijährig, zwei Monate vor Walters Geburt am 8. Mai 1907. Ludwig wurde am 12. Oktober 1912, Fritz am 13. Mai 1921 geboren.

Therese Rosenfelder, Berthas Mutter, war 1911 nach dem Tod ihres Mannes von Gunzenhausen nach Ludwigsburg gezogen. Sie lebte in unmittelbarer Nachbarschaft zur Familie Kaufmann, die im 1. Stock der Seestraße 17 über der Schreibwarenhandlung Würch wohnte. Therese Rosenfelder starb unerwartet im August 1921 in Karlsruhe, als sie sich zu Besuch bei der Familie ihrer Tochter Metha aufhielt.

Fritz war erst zwei Jahre alt, Ludwig neun und Walter sechzehn, als ihre Mutter im Alter von 41 Jahren am 16. Juni 1923 starb. Sie wurde auf dem neuen israelitischen Friedhof in Ludwigsburg bestattet.

In zweiter Ehe heiratete Salomon Kaufmann im Juni des Jahres 1924 Julia (Julie) Hirschfelder, die am 21. Dezember 1881 in Lehrensteinsfeld geboren war. Sie war die Tochter von Naphtali Hirschheimer und Lina geb. Falk.

Walter Kaufmann arbeitete, soweit feststellbar, ab 1932 im väterlichen Geschäft mit. Er, später der einzige Überlebende seiner Familie, berichtete nach seiner Rückkehr Anfang der 1950er-Jahre, dass der Umsatz ab 1933 von Jahr zu Jahr geringer wurde. Die Boykottaufrufe der Nationalsozialisten, nicht mehr beim «Juden» einzukaufen, brachten die jüdischen Geschäftsinhaber in immer größere existenzielle Not und dienten dem Ziel, die Juden aus Deutschland zu verdrängen.

Um Mindereinnahmen ausgleichen zu können, verkaufte Salomon Kaufmann im August 1933 das Gebäude Wilhelmstr.18, das er gemeinsam mit Valentin Schachner 1913 erworben hatte. Der Verkaufserlös ging deshalb jeweils zur Hälfte an Salomon Kaufmann und Valentin Schachner. Im Oktober 1933 schied Valentin Schachner dann als Gesellschafter aus. Neuer Gesellschafter wurde Walter Kaufmann.

Mit welchen Hetzkampagnen in der Ludwigsburger Bevölkerung Stimmung gegen die jüdischen Geschäftsleute gemacht wurde, zeigt ein Artikel aus dem Jahr 1936 in der Zeitschrift «Flammenzeichen», unter dem Titel «Eine Oase des Judentums» über das Ludwigsburger Kaufhaus Stern: «dieses Judenhaus überragt haushoch die ganze Stadt und ist schon von weitem sichtbar. Vom First herunter grüßt der «Davidsstern» (anmerkung: dies war nie der Fall!) gleichsam als Triumph des jüdischen Geschäftsgeistes.»

Wer mit Juden Umgang hatte, sich vom jüdischen Arzt behandeln ließ oder in jüdischen Geschäften einkaufte, wurde angezeigt oder öffentlich angeprangert und bedroht.

Salomon Kaufmann blieb in der Folge keine andere Wahl, als weitere Immobilien zu verkaufen. Im Juli 1937 wurde der Kaufvertrag für das Gebäude Kirchstraße 1/1 unterschrieben. Käufer war der Inhaber eines Geschäfts für Fotoartikel. Es wurde vertraglich festgesetzt, dass Salomon Kaufmann einige nicht benötigte Räume zum Verkauf seiner Waren mieten konnte.

Als letzten Grundstücks- und Hausbesitz blieb Salomon Kaufmann (gemeinsam mit Valentin Schachner) das Gebäude in der Kirchstraße 2/2. Im Sommer 1938 musste auch dieses verkauft werden. Käufer war die Ludwigsburger Privatbank Bender und Kraft.

Während in Ludwigsburg am Vormittag des 10. November 1938 die Vorbereitungen zur Brandlegung an der jüdischen Synagoge begannen, wurden «greifbare» jüdische Männer verhaftet. Sie kamen kurze Zeit in das Ludwigsburger Gefängnis in Untersuchungshaft, danach in «Schutzhaft». Unter ihnen war auch Salomon Kaufmann. Es hieß, dass Salomon Kaufmann erst wieder frei gelassen wurde, als er sein Versprechen auszuwandern gegeben hatte. Dies wurde nicht bestätigt, war jedoch bei anderen Inhaftierten der Fall gewesen.

Nachdem die Synagoge in Brand gesetzt war, wurden jüdische Geschäfte demoliert. Beim Warenhaus Grumach wurden die Schaufenster eingeschlagen. Bettfedern hätten wie «Schnee» auf dem Bürgersteig gelegen, berichteten Augenzeugen.

Unmittelbar nach den Ereignissen des 10. November suchte Salomon Kaufmann einen Käufer für seine Waren und seine Ladeneinrichtung. Es kam zum Kaufvertrag mit den Herren Palm und Schaile. Ab Dezember 1938 existierte das Warenhaus Grumach nicht mehr. Von da ab war es, bis in die Nachkriegsjahre hinein, «Palm und Schaile». Nachdem Frau Palms Mann im Krieg gefallen war, führte die Witwe das Geschäft mit der vom Warenhaus Grumach übernommenen Verkäuferin, Fräulein Höschele, weiter.

Walter Kaufmann emigrierte Ende November 1938 nach Montevideo in Uruguay.

Durch ein Versäumnis verzögerte sich seine Abreise. Bei der Einschiffung in Holland wurde festgestellt, dass das J im Reisepass fehlte. Er musste nach Ludwigsburg zurückfahren und das fehlende J nachtragen lassen. Die Angestellte im Rathaus sei wegen ihres Fehlers hell entsetzt gewesen, erzählte Walter Kaufmann später seinen Töchtern.

Fritz Kaufmann hatte ebenfalls vor, nach Südamerika auszuwandern. Die bereits bezahlte Schiffsreise wurde rückgängig gemacht. Er emigrierte nach England und wurde 1940 Freiwilliger der Britischen Armee.

Ludwig Kaufmann hatte im Dezember 1936 Greta Erna Steinberg in Gütersloh geheiratet. 1939 wanderte das Paar nach Amsterdam aus. So kam es wohl auch, dass Salomon und Julie Kaufmann nicht mehr die Auswanderung nach Nordamerika, sondern nach Holland beantragten.

Wie schäbig man mit den «auswanderungswilligen» Juden verfuhr, zeigt der Brief des Oberfinanzpräsidenten Württemberg (Devisenstelle) vom 26. Mai 1939 an Salomon Kaufmann, dessen Text auf der vorherigen Seite dargestellt ist.

Auf dieses Schreiben antwortete Salomon Kaufmann am 3. Juni 1939. Er erklärt bei jedem Gegenstand ausführlich, wieso er ihn dringend benötigt. Der Umzug erfolge in eine nicht eingerichtete Fischereihütte, mehrere Kilometer von der nächsten Einkaufsmöglichkeit entfernt. Deshalb seien sie auf die Fahrräder angewiesen. Auch brauche er, um Arbeit zu finden, dringend seine Schreibmaschine. Die Anwort lautete: «Auf Ihr Schreiben vom 3. 6. 1939 teile ich Ihnen mit, dass Sie die in meinem Brief vom 26. 5. 1939 aufgeführten Gegenstände zu verkaufen haben. Die Mitnahme derselben kann nicht genehmigt werden. Ich sehe dem Nachweis über den erfolgten Verkauf entgegen.»

An die Oberfinanzdirektion schickte Salomon Kaufmann dann am 7. Juli 1939 den erforderlichen Nachweis der verkauften Gegenstände mit Preis und Käufer. Am Ende schrieb er als Vermerk: «Der Verkauf obiger Gegenstände war ziemlich schwierig, die Tageszeitung nimmt von mir keine Verkaufsannoncen auf, auch waren die Sachen schon längere Zeit von mir in Gebrauch.»

Salomon und Julie Kaufmann verlassen ihre Wohnung in der Mathildenstraße 8 in Ludwigsburg am 3. August 1939 in Richtung Edam/Holland.

Harry Grenville, der als Junge im gleichen Haus gewohnt hat, erinnert sich an Salomon Kaufmann als leidenschaftlichen Skatspieler. Er wäre einfach als «der Grumach» bekannt gewesen.

Walter Kaufmann versuchte von Südamerika aus die mittellosen Eltern zu unterstützen. Mit der Besetzung der Niederlande durch die Deutschen begann für die asylsuchenden Juden eine neue Welle der Verfolgung. Ab Juni 1942 musste der Judenstern getragen werden.

Im Mai beziehungsweise Juni 1943 wurden Salomon und Julie Kaufmann, wie auch Ludwig und Greta Erna Kaufmann ins KZ Westerbork in Holland eingewiesen.

Hans Peter Kaufmann, der im Dezember 1939 geborene Sohn von Ludwig und Greta Erna Kaufmann, war vor der Deportation christlichen Freunden übergeben worden.

Salomon und Julie Kaufmann wurden im September 1943 in das KZ Auschwitz deportiert. Sie sind dort umgekommen.

Ludwig Kaufmann kam in Polen ums Leben, vermutlich im Dezember 1943 in Warschau. Der Todesort und das Todesdatum von Greta Erna Kaufmann sind bis heute unbekannt.

Fritz Kaufmann war unter seinem neuen Namen Fred Kennard-Rosenfelder für kurze Zeit als britischer Soldat 1946 in Ludwigsburg. Er nahm Verbindung zu Frau Palm auf. Wenige Zeit später wanderte er nach Chile aus. Er wurde im Dezember 1949 in Panimadia ermordet. Der Mord blieb unaufgeklärt.

Walter Kaufmann hatte im Dezember 1941 Amanda Acosta de Selveira in Montevideo (Uruguay) geheiratet. Amanda Acosta de Selveira wurde 1919 in Rivera/Uruguay geboren. Im Oktober 1943 kamen die Zwillingstöchter Evelyn und Karin in Montevideo zur Welt.

1951 kehrte Walter Kaufmann nach Ludwigsburg zurück. Er versuchte unter schwierigen Bedingungen einen Neuanfang. Es gelang ihm im Lauf der Jahre, ein Ladengeschäft für Ex- und Importartikel einzurichten: «Weka-Import» in der Wilhelmskaserne, Ecke Wilhelm-/Hospitalstraße. Er unterhielt auch Filialen in Stuttgart und zeitweise in Marbach.

Amanda Kaufmann war mit den Zwillingstöchtern im Februar 1952 nach Ludwigsburg gekommen. Ludwigsburg wurde wieder zur Heimat beziehungsweise zur neuen Heimat für Familie Kaufmann. Amanda Kaufmann arbeitete bis zur Aufgabe des «Weka Import» in den 1970er-Jahren im Geschäft ihres Mannes mit.

Walter Kaufmann starb am 16. Dezember 1980. Er wurde auf dem neuen israelitischen Friedhof beigesetzt. Amanda Kaufmann wohnt 91jährig in einem Seniorenheim in Wachenheim an der Weinstraße.

Ebenfalls in Wachenheim an der Weinstraße lebt Walter Kaufmanns Tochter Evelyn Haefele. Ihre Zwillingsschwester, Karin Kaufmann, lebt in Saarlouis im Saarland.

Peter Joachim Kaufmann, Ludwig und Eva Kaufmanns Sohn, wuchs in Holland bei seinen Pflegeeltern auf. Das Angebot seines Onkels Walter, zu den Verwandten nach Ludwigsburg zu ziehen, wollte er nicht annehmen. Er studierte nach dem Abitur Jura. Peter Joachim Kaufmann wurde Professor für Arbeitsrecht an einer niederländischen Universität. Er starb im April 1996.

Anfang der 1950er-Jahre verkaufte die insolvente Privatbank Bender und Kraft das Gebäude in der Kirchstraße 1 an die damalige «Württembergische Landessparkasse». Nach dem Abbruch des Gebäudes wurde es neu gebaut und ist in der Zwischenzeit mehrfach renoviert und umbenannt worden, die heutige «LB Bank».

Gudrun Karstedt

Portraitbilder Julie und Salomon Kaufmann aus dem Stadtarchiv Ludwigsburg